コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え⽅

リコーリースグループは、企業倫理と遵法の精神に基づき、経営の透明性を確保しつつ、競争力の強化を目指したコーポレート・ガバナンスに取り組んでいます。また、ステークホルダーを社会、顧客、社員および株主と定め、信頼関係を構築し、これにより、持続的な成長と企業価値の増大を図っていきます。

今後も、社会環境・法制度等の変化に応じた仕組みを常に検討し、コーポレート・ガバナンスのさらなる強化を図り、改善に努める方針です。

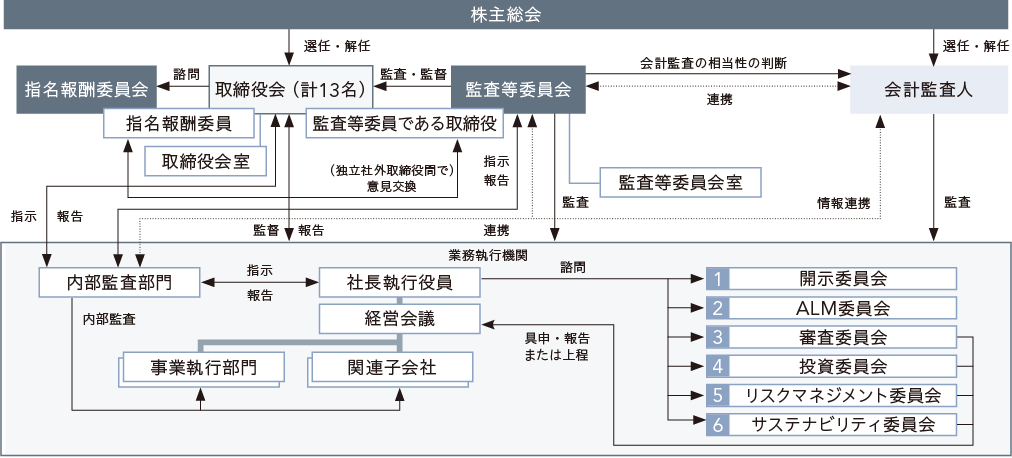

コーポレート・ガバナンス体制図

コーポレート・ガバナンスの概要

(2023年6⽉26⽇現在)

| 機関 | 監査等委員会設置会社 |

|---|---|

| 執行役員制度 | あり |

| 取締役会の議長 | 代表取締役 社⻑執⾏役員 |

| 取締役 |

13名(うち、10名が社外取締役、8名が独⽴社外取締役) 監査等委員ではない取締役10名(うち、7名が社外取締役、5名が独⽴社外取締役) 監査等委員である取締役3名(全員が独⽴社外取締役) |

| 取締役会開催状況※1 | 開催回数14回/平均出席率100% |

| 取締役会の諮問機関 | 指名報酬委員会 5名(全員が独⽴社外取締役。ただし、監査等委員である取締役を除く)で構成 |

| 監査等委員会開催状況※1 | 開催回数23回/平均出席率100% |

| 取締役へのインセンティブ付与 |

単年度業績連動賞与(短期インセンティブ) 株式報酬※2(中⻑期インセンティブ) |

- ※12022年度の実績

- ※2株式信託⽅式

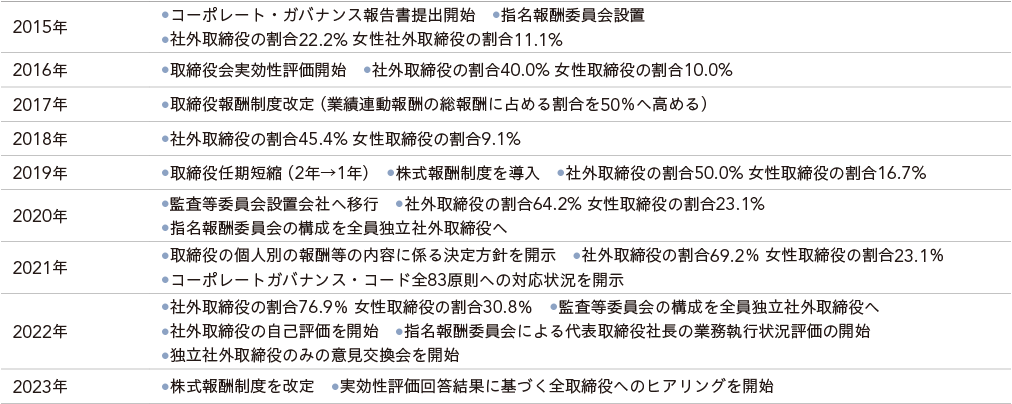

ガバナンス強化・改革の取り組み・歴史

取締役会

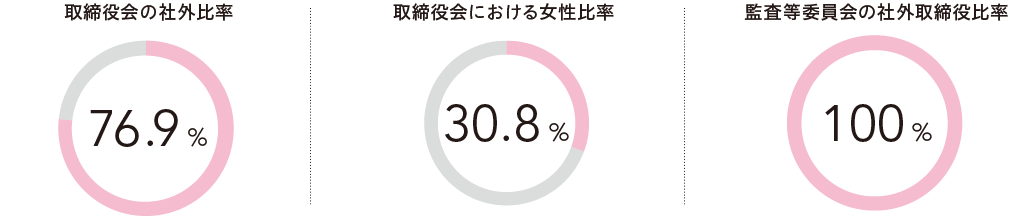

当社の取締役会は、取締役13名(うち、監査等委員である取締役3名)で構成されています。また、取締役13名のうち、10名は社外取締役(監査等委員である取締役3名含む)であり、法令・定款に定められた事項および経営に関する重要事項等について審議し、意思決定を⾏います。

当社は、監査等委員会設置会社制度を採⽤しており、定款の定めに基づき、重要な業務執⾏の決定の相当部分を経営陣に委任し、迅速かつ機動的な意思決定を可能としています。なお、取締役会は、経営計画等を審議・決定し、⼀⽅で、個々の取締役および執⾏役員の職務執⾏の監督を⾏っています。

2022年度の取締役会では、定例の⽉次決算報告、営業報告および各本部の業務執⾏報告等のモニタリングのほかに、2023〜2025年度中期経営計画の策定について重点的に審議を⾏いました。加えて、取締役会とは別に、社内外含む全取締役が参加する中期経営計画合宿および同確認会を開催いたしました。その結果、2022年度の取締役会実効性評価において、これまで課題であった中期経営計画に関する議論に対する評価が改善される等、取締役会の実効性は有効に機能していることが確認されました。

任意の諮問委員会

当社は、取締役会の諮問機関として、取締役候補の指名と経営陣幹部の選解任、最⾼経営責任者の後継者計画の策定・運⽤および取締役報酬の決定について、客観性・透明性・妥当性の確保を図ることを⽬的に、独⽴社外取締役(監査等委員である取締役は除く)のみで構成された指名報酬委員会を設置しています。その他、社⻑執⾏役員の諮問機関として、次に掲げる委員会を設置しています。

- 開示委員会:リコーリースグループにおける企業情報の開示を効果的・効率的に行うことを目的

- ALM委員会:リスクの適正管理と収益の極大化を図るべく、資産・負債管理を適切に行うことを目的

- 審査委員会:審査業務に関わる審議・決定ならびに審査関連事項の報告を⾏うことを⽬的

- 投資委員会:企業等への出資の審議および出資先企業等のモニタリング報告をすることを目的

- リスクマネジメント委員会:リコーリースグループにおけるリスクの網羅的・統括的な管理と損失の回避・防⽌を図り、リスクマネジメントを推進することを⽬的

- サステナビリティ委員会:リコーリースグループの「サステナビリティ経営」をより効果的にサポートすることを⽬的

指名報酬委員会

当社は、取締役会の諮問機関として、取締役候補者の指名と経営陣の選解任、最⾼経営責任者の後継者計画の策定・運⽤および取締役報酬決定について、客観性・透明性・妥当性の確保を図ることを⽬的に、独⽴社外取締役(監査等委員である取締役は除く)5名のみで構成する指名報酬委員会を設置しています。

2022年度より、代表取締役社⻑執⾏役員の業務執⾏状況に基づく評価について、新たに、指名報酬委員会において⽬標設定および評価に関する⾯談を代表取締役社⻑執⾏役員と⾏い、指名報酬委員会が決定しています。2023年度においては、2022年度の振り返りを実施し、さらなる内容のブラッシュアップを図っています。

また、2022年度の活動状況については、スキルマトリックスの改定や株式報酬制度の改定に向けて答申案を策定するとともに、取締役会とは別に監査等委員会と意⾒交換会を実施することにより、指名報酬委員会が掲げる当社課題において共通認識を持ち、経営陣・

取締役に対する実効性の⾼い監督を⾏っています。

監査等委員会

当社の監査等委員会は、取締役会における議決権の⾏使および株主総会における取締役(監査等委員である取締役を除く)の⼈事、報酬に関する意⾒陳述権の⾏使、また、取締役会、経営会議などの重要な会議への出席、重要書類の閲覧、業務および財産の状況調査などを通じて、取締役会の意思決定過程および取締役の業務執⾏状況の監査・監督を⾏います。監査等委員会は3名で構成され、全員独⽴性の⾼い社外取締役です。また、監査等委員会による監査を円滑に⾏うため、常勤の監査等委員が1名います。

2022年度の監査等委員会では、年度を通じ以下の決議、報告・共有、審議・協議等を⾏いました。

| 決議事項 | 監査等委員の職務分担、会計監査⼈の評価および選定基準の設定、会計監査⼈の再任、会計監査⼈の監査報酬の同意、監査等委員会の監査報告書の提出、補⽋監査等委員選任議案に対する同意等 |

|---|---|

| 報告・共有事項 | 会計監査⼈からの監査計画および監査概要の報告、経理部からの決算⽅針および決算概要の報告、内部監査の実施報告、内部統制室からの内部統制システムに関する基本⽅針および運⽤状況報告、経営会議、諮問委員会等の重要会議の概況報告等 |

| 審議・協議事項 | 監査等委員会活動⽅針、重点監査テーマの設定、取締役会開催⽇における議案の事前確認、指名報酬委員会の議事に関する検討、会計監査⼈との主要な監査上の検討事項(KAM)その他監査上の論点や気づき事項にかかる協議、会計監査⼈の評価等 |

取締役会の実効性評価(2022年度)

当社では、取締役会の実効性の継続的な向上・改善につなげるため、すべての取締役(監査等委員含む)に対して、取締役会の責務についての審議や運営状況等に関する調査を実施することで、取締役会の実効性評価を⾏っています。

実施要領

<評価手段>

⑴ 2023年2⽉10⽇開催の取締役会において、全取締役13名に対し、取締役会の実効性に関するアンケート(以下「2022年度アンケート」)実施の旨、説明し、回答を依頼

⑵ 同年3⽉14⽇開催の取締役会において、2022年度アンケート集計の概要を報告

⑶ 同年5⽉26⽇開催の取締役会において、2022年度アンケート集計の分析報告を⾏い、評価結果を踏まえた今後の取り組みについて説明

<アンケートの項目>

2022年度アンケートの質問票の⼤項⽬は以下のとおりです。設問ごとに、4段階で評価する⽅式としており、当該項⽬に関する⾃由コメント欄も設けています。

Ⅰ. 「取締役会における議論の状況」について

Ⅱ. 「取締役会の規模・構成」について

Ⅲ. 「取締役会の運営」について

Ⅳ. 「社外役員に対する⽀援体制」について(社外役員のみ)

Ⅴ. 「委員会の運営状況」について(⼀部を除き、監査等委員会、指名報酬委員会それぞれのメンバーのみ)

Ⅵ. 総合評価

前回抽出された課題と取り組み

| 審議時間の配分をさらに⼯夫すべき | 実効性向上と重要度を考慮した、取締役会の年間計画を作成 |

|---|---|

| 中計議論および社外取締役と執⾏側との問題意識の共有をさらに深化させるべき | 中期経営計画策定に向けて社外取締役と執⾏側との議論を実施 |

| 監査等委員会とのコミュニケーションをさらに進めるべき | 独⽴役員間(指名報酬委員会と監査等委員会)での情報交換の機会を設定 |

今回抽出された課題

2022 年度の評価結果においては、これまで課題であった中期経営計画に関する議論が改善されるなど、取締役会の実効性は有効に機能していることが確認された⼀⽅で、①内部統制やリスク管理体制に関する議論をさらに深化させていくべきであること、②新任社外取締役に対するサポートを⼀層充実させるなど、さらなるフォローの強化が必要であるとの課題が共有されました。

運営⽅法、取締役会規程にある付議、報告基準の⾒直しを含め、今後も改善活動を継続していきます。

取締役選任方針

取締役候補の指名と経営陣幹部の選解任を行うに当たっての方針・手続き

- 取締役として果たすべき役割・責任を適正かつ厳格に遂行できる人材を登用する。

- 取締役の選任にあたっては①優れた人格、②多様で豊富な経験、③専門領域を有する人材を指名する。特に、社外取締役は、上記に加えて「株主や社会等の視点からの判断軸を有する人材」という要件を付加し、独立性判断基準を定め、充足する人材を選任すること。

- 監査等委員ではない取締役候補者の選任については、指名報酬委員会の審議を経て取締役会で候補案を決定する。

- 監査等委員である取締役候補者の選任については、監査等委員会の同意を経て、取締役会で候補案を決定する。

- 経営陣幹部は、当社および当社グループの経営戦略ないし各事業戦略の実現に向けて、強いリーダーシップに基づく業務執行能力や優れた人格を有する人材を指名する。

- 経営陣幹部の選任については、指名報酬委員会の審議を経て、取締役会の決議をもって決定する。

- 経営陣幹部の解任については、以下の解任基準を踏まえた上で、指名報酬委員会の審議を経て、取締役会で決定する。

- 果たすべき役割・責任を遂行できる資質がないと判断されたとき

- 職務執行に際して不法・不正な行為があったとき

- 会社の名誉を毀損するような言動をしたとき

- 健康上の理由等により、職務の正常な執行が困難と判断されたとき

- その他本人の責めに帰すべき事由により役員として職務の執行が困難と判断されたとき

社外取締役の独立性判断基準

当社は、社外取締役または社外取締役候補者が、次の各項目の何れにも該当しない場合に独立性を有しているものと判断します。

- 現在および過去10年間において、当社または関連会社の業務執行者

- 現在および過去3年間において、当社の主要な取引先(相互の連結売上高の2%以上)、またはその業務執行者

- 現在および過去3年間において、当社から役員報酬以外に多額(年間10百万円以上)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)

- 現在において、当社の主要株主(10%以上の議決権を直接または間接に保有している者)、またはその業務執行者

- 当社から多額(年間10百万円以上)の寄付を受けている者、またはその業務執行者

- 当社グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士

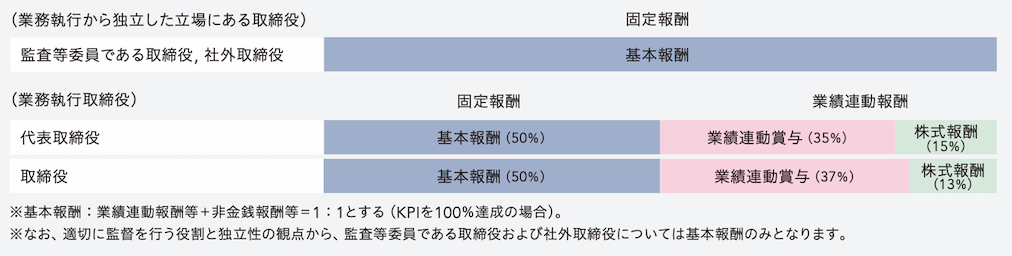

中⻑期インセンティブ株式報酬制度の改定

当社は、2022年度に新たな評価指標として、資本効率性指標となるROAとともに、⽬標達成によるさらなる企業価値創造を⽬指すための⾮財務指標である、社員ハピネス値(2023〜2025年度中期経営計画における⼈的資本に関わる⾮財務⽬標)を賞与算定式に導⼊しました。また、株式報酬算定式には、同じく⾮財務指標であり、ESGの取り組み指標となるESG評価を導⼊しています。

2023年度は中⻑期インセンティブにあたる株式報酬制度を株式交付信託型から事前交付型リストリクテッドストック(RS)信託型に変更いたします。株式を交付する時期を退任時から在任時に変更し、さらに、対象者との契約により譲渡制限を付した当社株式を交付することによりさらなるインセンティブ効果の向上を図ります。

当社は株主総会で議案承認を前提に2023年5⽉9⽇開催の取締役会において、「個⼈別の報酬内容の決定⽅針および決定された報酬などの内容」を改定しており、改定された決定⽅針等について、指名報酬委員会からの諮問に対する答申が尊重されていることも確認しています。

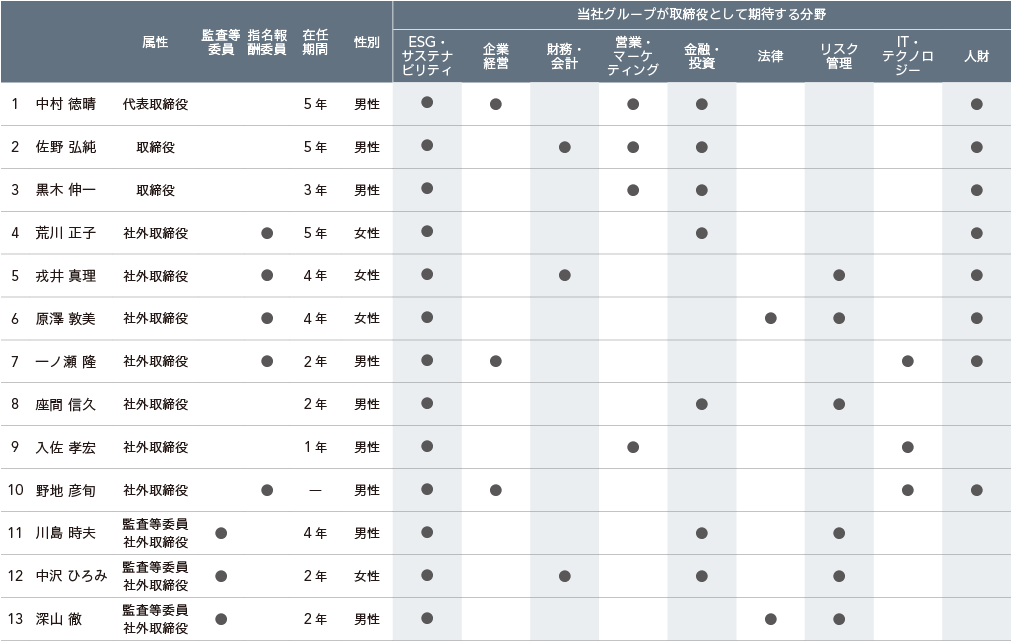

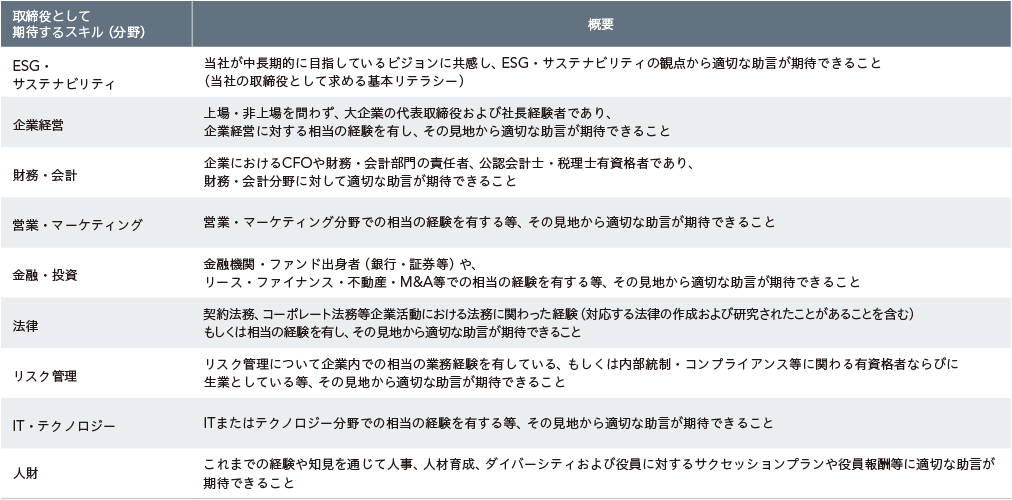

取締役スキルマトリックス

当社が各取締役に期待する分野は以下のとおりです。各取締役が有する知⾒および知識から特に会社として期待したい分野を表⽰しています。なお、当社は中⻑期ビジョンである『循環創造企業へ』に共感し、ESG・サステナビリティという基本リテラシーを兼ね備えている⽅を当社の取締役としていることから「ESG・サステナビリティ」分野については取締役全員に●を付しています。

後継者計画について

当社は、将来、最⾼経営責任者等の候補者となりうる⼈財に対する育成プログラム「RL みらい塾」を実施しています。同プログラムは、代表取締役社⻑執⾏役員の思いや考えを伝え、経営の視座・視点を養うもので、指名報酬委員会の委員である社外取締役(以下「指名報酬委員」)を含めた経営層や外部有識者を講師に招き、レクチャーとインタラクティブコミュニケーションで、次世代リーダーに必要となる知⾒を広げています。指名報酬委員は、「RL みらい塾」での候補者との質疑、意⾒交換を通し、また、取締役会で の執⾏役員による管轄の業務執⾏報告での発表や質疑応答を通して⼈財の評価を⾏っています。

これらの評価を踏まえ、次の最⾼経営責任者、取締役、執⾏役員等の決定にあたっては、指名報酬委員会が社内取締役で構成する⼈事委員会から推薦された候補者の審議を⾏い、候補者の実績、360 度評価の結果や取締役会での業務執⾏報告、各種懇親機会を通じて得た情報も参考にし、取締役会に最終候補者を答申しています。

政策保有株式に関する方針

当社は、業務提携、取引先との安定的な取引関係の維持・強化により、中長期的な企業価値の向上を図るため、必要に応じて対象となる会社の株式を保有することを基本方針としています。保有株式については、定期的に取引状況や保有の意義の検証を行い、その結果を取締役会に報告することとしています。また、保有の意義が薄れてきた株式については、縮減しています。

リコーリースグループ⼈権⽅針

当社グループは、事業活動における⼈権の尊重は企業が果たすべき重要な責務であると考え、「国連グローバルコンパクト(UNGC)」に賛同、署名を⾏い、UNGC が掲げる4分野(⼈権・労働・環境・腐敗防⽌)に関わる10の原則の実現に向けて活動を継続しています。国際社会における「⼈権」に対する課題や意識の変化を踏まえ、事業活動において⼈権を尊重する経営を⽬指して、当社グループの⼈権⽅針を策定してコミットしています。豊かな未来の実現を⽬指し、ステークホルダーとともに持続可能な社会および経済の健全かつ安定的な発展に貢献します。

投融資⽅針

当社グループは「サステナビリティに対する考え⽅」に基づき、事業を通じて社会や環境の問題解決に貢献し、持続可能な社会の構築に積極的な役割を果たすことを⽬指しています。社会への負の影響が⼤きい事業や企業に対しては、投融資等を禁⽌または抑制します。

気候変動や⽣物多様性への影響が懸念されるセクター等について、国際認証・現地認証取得等を考慮し、取引先とのエンゲージメントを通じて、環境問題に対する認識を共有し、持続可能な社会の構築に貢献していきます。

買収防衛策について

当社は買収防衛策を導入しておりません。