リスクマネジメントの考え方

企業の安定的・持続的な発展と企業価値の増大、そして会社としての社会的責任を果たすためには、企業活動に重大な悪影響を及ぼすリスクへの的確な対処が必要不可欠です。リコーリースグループでは当社グループを取り巻くリスクを網羅的・統括的にとらえて整理・対処することにより、実効性・効率性のあるリスクマネジメントを実現しています。

リスクマネジメント体制の見直し・構築

リスクマネジメントに取り組む体制は、刻一刻と変化する環境に適応するよう継続的な見直しと改善が求められます。これまで、当社グループのリスクマネジメントは、グループ各社がそれぞれ自律的に推進してきました。今後、グループ経営を強化していくにあたっては、グループ全体の利益最大化を目指すべく、最適な判断が求められます。その実現を阻害する要因をリスクとして識別、分析および評価する必要があり、リスクマネジメント体制の見直しを実施しています。

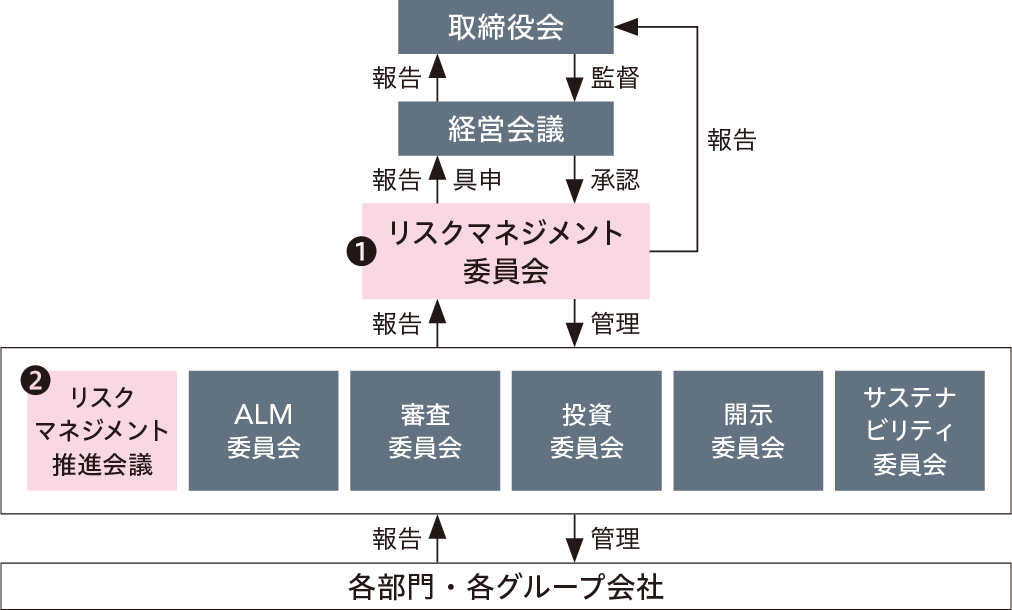

リスクマネジメント推進体制図

❶リスクマネジメント委員会

グループの事業に重大な影響を与えるリスクを管理すべく、当社の社長執行役員を委員長とし、経営会議メンバーおよびグループ各社の社長で構成するリスクマネジメント委員会を設置しています。当社グループ経営において、重要度が高いと考える管理項目を「グループ重点管理リスク」と定め、管理・監視を行うことでリスクマネジメントの強化に取り組んでいます。重要事項については、当委員会で討議後、経営会議に具申され、取締役会に報告されます。

<リスクマネジメント委員会の役割>

- リスクマネジメント方針および年度計画の決定

- グループ重点管理リスクおよびリスク主管区の決定

- リスク対策計画の決定

- リスク対策実施状況の確認およびフィードバック

❷リスクマネジメント推進会議

当社およびグループ各社相互において、緊密な連携、協調のもとグループリスクマネジメントを円滑に推進するためにリスクマネジメント推進会議を新たに設置しました。グループ重点管理リスクの主管区責任者とグループ会社のリスクマネジメント推進責任者により構成されます。グループ重点管理リスクに対する計画や対応状況はもとより、各社のリスク情報、対策状況などを共有し、討議を行った上で上位機関であるリスクマネジメント委員会へ報告します。

リスクアセスメント

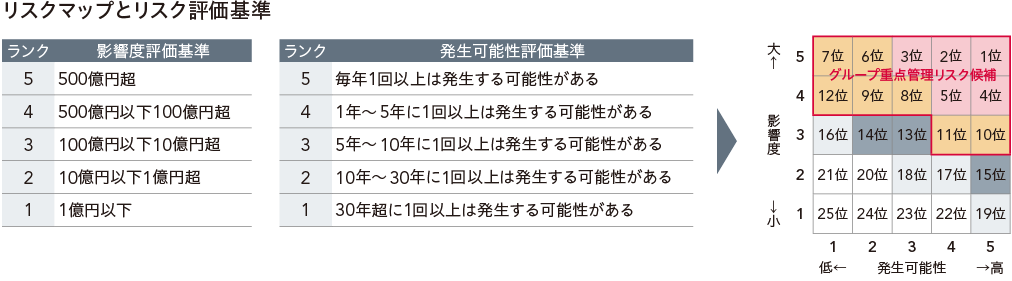

当社およびグループ各社におけるリスクを、内部環境、外部環境、経営戦略などの観点から洗い出し、リスク分析およびリスク評価を行うことで優先順位づけした「リスクマップ」を作成しました。

リスクが発生した時の「影響の大きさ:影響度」と「確率:発生可能性」の2軸でリスクの大きさを測り、リスクが高い項目をグループ重点管理リスクと定めています。

リスクマップとリスク評価基準

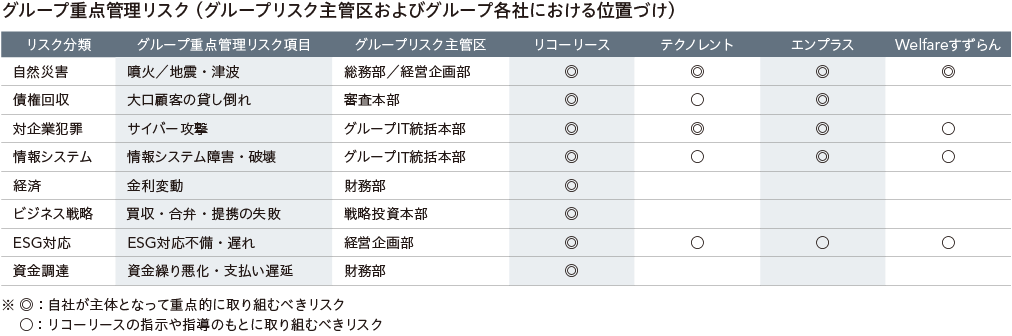

グループ重点管理リスク

リコーリースグループにおいて、特に重要視する重点管理リスクは、グループ全社のリスクを横断的に管理するグループリスク主管区が、リスク対策計画を策定・推進し、グループ各社や関連する部門に対して、 リスク対策指示と実施状況の確認を行い、リスクマネジメント推進会議へ報告を行います。

また、グループ会社では、各社固有の重点管理リスクを設定し、リスクマネジメントを実施します。固有の重点管理リスクの計画や実施状況などは、各社において経営判断がなされたあと、リスクマネジメント推進会議に報告・共有されることで統合的なグループリスクマネジメントを実現しています。

グループ重点管理リスク

(グループリスク主管区およびグループ各社における位置づけ)

リスク管理プロセス

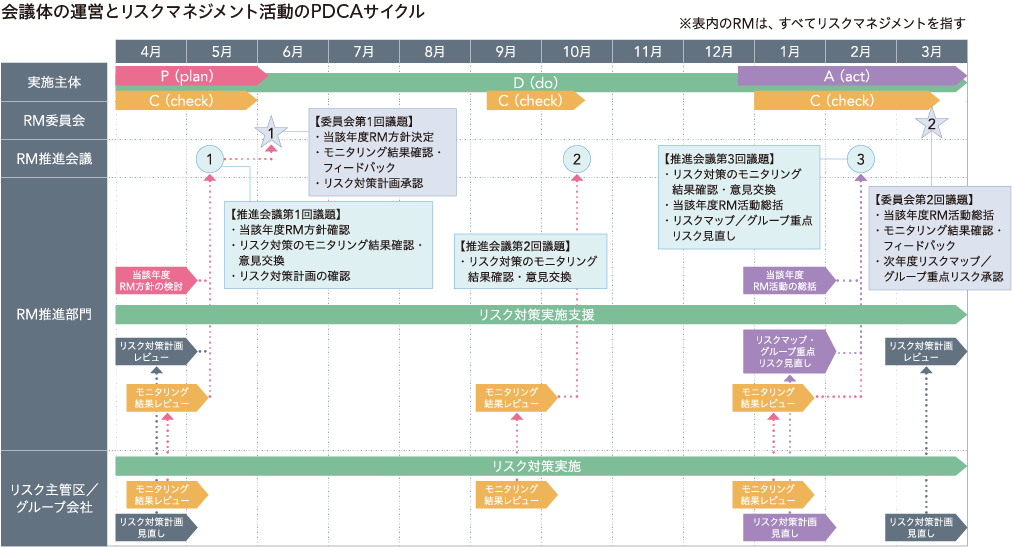

当社グループでは、単年度では対策を完了できないリスクが多いことを考慮して、リスク管理プロセスを3年単位とし、対策計画を立て実施、監視していくことでPDCAサイクルを回しています。実行から評価・監視、改善に関する期間を十分に確保することで、対策の実効性を高めることにつながります。リスクマネジメント推進会議は、年に3回開催され、5月に当年度の対策計画が決定し、中間報告を経た後の2月には年度総括および次年度のグループ重点リスクが確定され、リスクマネジメント委員会にて最終判断がされます。

会議体の運営とリスクマネジメント活動のPDCAサイクル

BCP・災害対策

東日本大震災の教訓を踏まえ、災害時に社員一人ひとりが的確に行動できるように行動マニュアルをそのときの状況に合わせ再整備するとともに、地域ごとの防災訓練を毎年実施し、2023年度からはリコーリースグループ合同の災害対応訓練を実施しました。

訓練では、実際の災害発生時にスムーズに対応できるよう「災害時の初動対応(現地活動)」と「BCP(本部活動)」を分けて活動することにしています。

「一斉帰宅抑制推進モデル企業」認定を機に、通常の備蓄品はもちろん、本社のほか、全国の主要拠点に出社全員分をカバーできる数の寝袋・枕を配布し、帰宅ができなくても安心な環境を用意しています。また、災害情報収集用テレビ・蓄電池も配布し、インフラ復旧までの活動が可能な環境も確保しています。

各拠点との通信手段については、IP無線を導入したことで、当社グループ各社と被災状況の確認や対策の検討が可能になりました。

安否確認システムについては、新システムを導入し、グループ各社社員の災害時安否情報が収集できるよう整備を行いました。また、台風や大雨・大雪予報の際にも無理な出勤・外出はしないよう通知をするなど、社員の安全を第一に考え、グループとしての防災を進めています。

| 年度 | 主な取り組み |

|---|---|

| 2018 |

|

| 2019 |

|

| 2020 |

|

| 2021 |

|

| 2022 |

|

| 2023 |

|

バリューチェーンマネジメント

企業には、事業活動が及ぼす影響力や影響範囲など、社会的責任を認識した事業運営が求められています。なかでもサプライチェーンにおいては、関係する企業や人々がおり、人権・労働・環境等の意図しないマイナス影響を回避または最小化する配慮が重要です。

当社グループは、「経営理念」に基づく、「サステナビリティに対する考え方」のもとに持続可能な社会を目指した取り組みを行っています。事業を通じて社会や環境の問題解決に貢献し、持続可能な社会の構築に積極的な役割を果たすことを目指し、社会への負の影響が大きい事業や企業に関しては、投融資等を禁止または抑制する「投融資における社会・環境への配慮に関する方針」に従い行動しています。リース事業を営む当社にとって、リース契約が終了した製品の確実な回収と適正な処分はリース会社にとって重要な責務であることを認識し、製品の回収および再資源化を委託するパートナーに対しては定期的・継続的に実地確認を実施しています。

品質マネジメント

変化し続ける社会のなかで持続的に発展していくには、お客様や社会に提供する商品やサービスの「品質」は重要な条件となります。品質問題は、経営上、大きな損失に発展する可能性もあります。品質管理は、トップから第一線の社員まで、全員参加で、自分の仕事のやり方を改善・管理する活動です。従来からの活動に加え、最近では“品質を高める(結果をよくする)ためには、プロセスをよくする必要がある”という考え方を浸透させる取り組みを進めています。主な活動として、問題発見・解決力向上を目指した「TTY(What then Why)研修」を開催しています。問題の特定、事実の可視化、要因分析による真因追究、その上で対策を講じていく考え方やスキルを定着させ、根本的な問題解決活動を進めています。